中国青年网讯 “用一年不长的时间,做一件终生难忘的事。”——这是华北水利水电大学研究生支教团的一句口号,也是王怡然在人生十字路口写下的人生注脚。

2023年9月,站在即将毕业的十字路口,面对触手可及的保研资格,王怡然却毅然放弃,选择奔赴贵州省黔西南州安龙县笃山镇民族小学,成为该校研支团的一名支教教师。如今,谈起曾经错失过的宝贵机遇,王怡然满脸幸福地说:“我才是收获最多的人。”

图为王怡然。 何青 摄

三尺讲台上的“家学传承”

“小时候奶奶给我看她和学生们的合照,说这个孩子后来当了医生,那个孩子成了军人……那是我第一次感受到作为一名教育工作者的成就感。”王怡然出生于河南省邓州市一个教师家庭,奶奶是上世纪80年代的乡村教师,其母亲也是一名基层老师。从小听奶奶讲“三尺讲台”的故事,看母亲批改作业的背影,“教书育人”的种子早已在她心中生根。

大四上学期,王怡然以名列前茅的成绩获得保研资格。面对“更高学府深造”与“支教一年”的抉择,她毅然决然。“当时辅导员问我:‘考虑好了吗?’我说:‘就像小时候奶奶问我长大后想做什么,我的答案从来没变过。’”

这份坚定,还源于学校研支团前辈们的榜样力量。大一那年,她看到第六届研支团成员刘帅冶在贵州村小支教拍摄的照片,青山脚下不大的学校,低低的云,明媚的阳光下是孩子们和支教队员们黝黑灿烂的笑脸。“他拍的不仅是风景,更是一种呼唤。”王怡然说。

“孩子们带给我精神的富足”

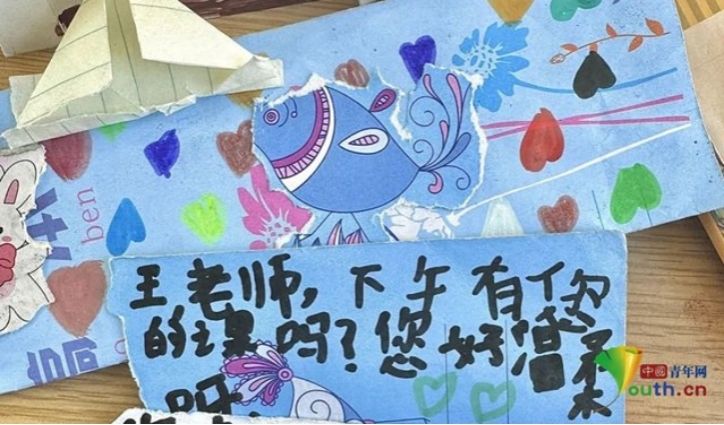

“来之前,我想着能为孩子们做些什么;来了才发现,我才是收获最多的那个人。”在贵州省笃山镇民族小学,王怡然负责教授二年级语文课。她用自己设计专业的特长,将课文变成黑板上的连环画,用图画解释“蜿蜒”“浩瀚”等抽象词汇。孩子们说:“老师的黑板像魔术一样!”在与孩子们相处的过程中,王怡然常常感动着:孩子们用稚嫩的小手制作精美的贺卡,写满祝福和感谢;有的孩子从家里带来自己舍不得吃的零食送给她。

图为班上学生亲手制作的贺卡。 何青 摄

最深深触动她的,是孩子们在逆境中绽放的生命力。“我们班有近三分之一的孩子来自离异家庭、单亲家庭或是留守儿童,但正是这些孩子,用他们纯粹的乐观与坚韧,给了我前所未有的力量。”王怡然动情地说。在本科阶段,她曾深陷成绩与竞赛的焦虑漩涡,总会对自己取得的成绩不满足;而这些孩子们澄澈的心灵却让她顿悟:“原来真正的富足不在物质的多寡,而在于心灵的光亮。是他们让我看见,生命可以如此丰盈”。

“做乡村振兴的‘源代码’”

今年7月,王怡然将结束支教,回到母校攻读设计专业研究生。她计划将黔西南的少数民族文化融入设计:“布依族的蓝染、刺绣太美了!我想用专业助力文化传承,这也是乡村振兴的一部分。”

辅导员这样评价她:“怡然的选择绝非偶然。本科四年,她总是第一个发现同学的困难,每次值班临走前会问‘老师,还有什么我能做?’”正是这种习惯性的责任感,让她在支教中自然绽放光芒。

图为王怡然在认真辅导学生功课。 何青 摄

“青年强,则国家强。”这句话,被王怡然写在支教日记的扉页。她说:“青年的‘强’,不该只是履历的辉煌,更是时代责任的选择。”如今,她的相机里存满了孩子们的笑脸和山间的晨雾——那是比任何通知书都珍贵的青春答卷。(何青)

责任编辑:张亦弛

来源:中国青年网

图说华水

图说华水

最新更新

最新更新